'마테리얼 > 그림 데이터' 카테고리의 다른 글

| 쿄오 비쥬 이이쟝 (0) | 2025.03.23 |

|---|---|

| 이 여자는 대체 뭘까 (0) | 2025.03.15 |

| 정신병과 인간혐오가 생기기 전 (0) | 2025.03.14 |

| 짐승을 짐꾼으로 부려먹음 (0) | 2025.03.11 |

| Made Horror? Made! (0) | 2025.03.04 |

Fate/Grand Order의 암굴왕 개인봇을 연인 드림으로, 게티아 개인봇을 우정 드림으로 모십니다. ✶ 오너20대 후반의 성인 여성입니다. 페그오 드림계와 1:1 계정으로 모실 예정입니다. 드림계에서는 사담을 일절 하지 않는 편입니다만 원하실 경우 사담계 연결도 가능합니다.사담계에 오랜 갠오 관계를 정리하고 트친이 된 지인이 계시는데, 여전히 봇계로 이야기를 나누고 있어 지인이 돌려주는 타장르 갠봇이 있다고 생각해 주시면 될 것 같습니다. 물론 마주치실 일은 없으며 직접 언급하는 일도 없습니다.중간중간 접기도 했지만 페그오는 꾸준히 해온 게임입니다. 메인 스토리는 나오는 대로 밀고 있으며, 현재 주장 3 아키타입 인셉션까지 플레이 완료했습니다. 이따금 게임을 까는 발언을 하기도 합니다. (그러나 저..

| 쿄오 비쥬 이이쟝 (0) | 2025.03.23 |

|---|---|

| 이 여자는 대체 뭘까 (0) | 2025.03.15 |

| 정신병과 인간혐오가 생기기 전 (0) | 2025.03.14 |

| 짐승을 짐꾼으로 부려먹음 (0) | 2025.03.11 |

| Made Horror? Made! (0) | 2025.03.04 |

| BC 9XX (0) | 2025.03.25 |

|---|---|

| 이 여자는 대체 뭘까 (0) | 2025.03.15 |

| 정신병과 인간혐오가 생기기 전 (0) | 2025.03.14 |

| 짐승을 짐꾼으로 부려먹음 (0) | 2025.03.11 |

| Made Horror? Made! (0) | 2025.03.04 |

| BC 9XX (0) | 2025.03.25 |

|---|---|

| 쿄오 비쥬 이이쟝 (0) | 2025.03.23 |

| 정신병과 인간혐오가 생기기 전 (0) | 2025.03.14 |

| 짐승을 짐꾼으로 부려먹음 (0) | 2025.03.11 |

| Made Horror? Made! (0) | 2025.03.04 |

| 쿄오 비쥬 이이쟝 (0) | 2025.03.23 |

|---|---|

| 이 여자는 대체 뭘까 (0) | 2025.03.15 |

| 짐승을 짐꾼으로 부려먹음 (0) | 2025.03.11 |

| Made Horror? Made! (0) | 2025.03.04 |

| 안 달려있어 (0) | 2025.03.04 |

20대 후반의 성인 여성입니다. 페그오 드림계와 1:1 계정으로 모실 예정입니다. 드림계에서는 사담을 일절 하지 않는 편입니다만 원하실 경우 사담계 연결도 가능합니다.

사담계에 오랜 갠오 관계를 정리하고 트친이 된 지인이 계시는데, 여전히 봇계로 이야기를 나누고 있어 지인이 돌려주는 타장르 갠봇이 있다고 생각해 주시면 될 것 같습니다. 물론 마주치실 일은 없으며 직접 언급하는 일도 없습니다.

중간중간 접기도 했지만 페그오는 꾸준히 해온 게임입니다. 메인 스토리는 나오는 대로 밀고 있으며, 현재 주장 3 아키타입 인셉션까지 플레이 완료했습니다. 이따금 게임을 까는 발언을 하기도 합니다. (그러나 저는 결국 페그오를 좋아하는 것 같아요….)

역극은 짧은 티키타카도 좋아하지만 서사를 만들어나가는 것을 선호합니다. 사실상 서사 쌓기를 하고 싶어서 구인하고 있습니다. 괄호체를 사용하며 종결형 어미를 사용합니다. 1~2개의 트윗으로 핑퐁하는 편이며, 시간 텀에 신경 쓰지 않습니다. 금방 이어주셔도, 시간이 오래 흐른 뒤 이어주셔도 개의치 않습니다. 자랑 타래는 티스토리 게시글로 세울 예정이나 갱신 속도가 느릿느릿합니다. 사실상 자랑 용도보다는 간직하고 싶은 내용을 올리는 용도로 사용하는 것 같습니다.

20대 중반 이상의 성인 여성이시고 대화를 나눌 수 있는 여유를 갖고 계신 분이시길 바랍니다. 지인은 아니었으면 좋겠습니다. 원 앤 온리를 하지는 않습니다만 해당 캐릭터로 다른 봇(갠봇, 공봇, 페어봇 전부)을 구동하지는 않으셨으면 좋겠어요. 다른 캐릭터 봇은 12983793개 돌리셔도 신경 쓰지 않습니다. 또한 해당 캐릭터로 겹드림을 하시는 분이 아니셨으면 좋겠습니다. 봇주분을 알게 되면 몰입이 깨지기 때문에 캐릭터가 아닌 봇주분과 대화하는 것은 조율할 때만 하고 싶습니다.

괄호체를 사용하셨으면 좋겠고, 맞춤법과 점 갯수에 유의해 주셨으면 합니다. 저 또한 맞춤법 검사기를 돌릴 정도로 신경 쓰고 있습니다. 대화 주제는 같이 이끌어나갔으면 좋겠습니다.

만일 이별하게 될 경우 제대로 인사를 나누고 헤어지길 원합니다. 마지막 인사는 하게 해주셨으면 합니다. 무통보는 당연하게도 상대에 대한 예의가 아니라고 생각합니다. 이런 기본적인 매너를 지키지 않으실 분은 찾아오지 않으셨으면 좋겠어요.

드림 서사에 우울장애, 자살, 유혈 등의 요소가 있습니다. 해당 키워드가 괜찮으셨으면 좋겠습니다. 드림주=본인인 이입 드림을 하고 있으며 오너와 드림주 모두 똑같이 대해주시면 될 것 같습니다. 만일 오너(드림계)에게 말을 걸어주실 경우 조금 더 편하게 대합니다. 이쪽으로는 메타 발언을 하셔도 괜찮습니다. 종종 암굴왕에게는 따먹어야겠다, 게티아에게는 매도해달라는 퍼블릭 트윗을 올리곤 하는데 혹시 몰라 적어둡니다…. 제가 그린 그림은 물어보지 않고 헤더나 프로필 사진으로 쓰셔도 됩니다.

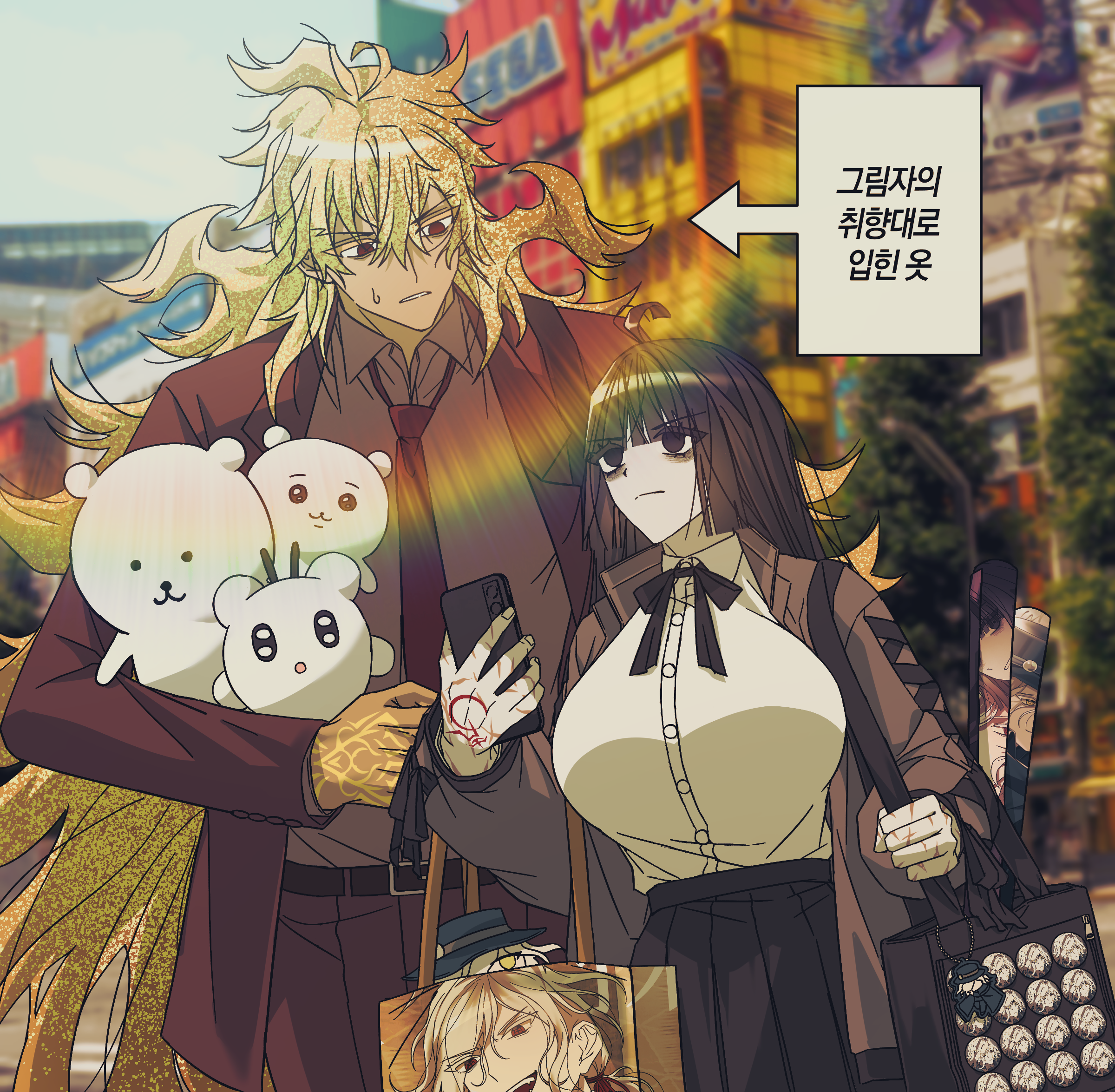

암굴왕은 연인 드림으로, 게티아는 우정 드림으로 모십니다. 암굴왕과는 질척질척한 시리어스 서사를 쌓고 싶고, 게티아와는 종장 얘기하다가 인형 뽑끼이 하러 가고 싶습니다. 물론 셋이서 개그로 놀아도 좋습니다. 본래 암굴왕X드림주<게티아 드림을 하고 있어 게티아가 드림주를 짝사랑하는 언급이나 연성을 합니다. 하지만 저는 은교가 되고 싶지 않기 때문에 게티아로 오실 경우 연애 감정 없이 작중에 나오는 묘사처럼 대해주시면 될 것 같습니다. 제가 올리는 게티아>드림주 언급이나 연성은 '잼게 노시는군~' 하고 넘겨 주시면 감사할 것 같습니다.

두 분을 동시에 모시는 것은 처음이라 미숙할 수 있습니다. 하지만 지내시는 데에 불편함이 없으시도록 조율에 최선을 다할 것을 약속드립니다. 페어로 구하는 것이 아니기 때문에 두 분이 서로 맞팔하지 않고 저랑만 대화하셔도 괜찮습니다. 같은 드림주 계정으로 두 분과 연결할 생각인데, 불편하실 경우 따로 말씀 주세요. 물론 맞팔하고 대화를 나누셔도 괜찮습니다. 개인적으로 암굴왕과 게티아의 관계를 꽤 흥미로워하기 때문에 둘의 대화를 보고 싶은 마음도 있습니다. 사실상 두 캐릭터는 결정적인 하나가 달라서 방향성이 틀어진 같은 과, 같은 속이라 해석하고 있습니다. (그런데 저 빼고 두 분이서 페어를 맺고 어디론가 가버리시면 저는 솜사탕을 뺏긴 어린아이처럼 울게 될 것입니다….)

암굴왕은 6년 넘게 좋아하고 있는 캐릭터입니다. 인생 최애라고 할 수 있을 정도로 애정이 각별한 편입니다. 오랜 기간 좋아한 탓에 캐해석이 확고합니다. 오시는 분께서는 암굴왕이 어떤 서사를 갖고 있는지는 파악하고 계셨으면 하고, 주장 2 불가역폐기공 이드를 클리어 하셨으면 좋겠습니다. 꽤 빡빡한 조건이라는 것은 알고 있지만 드림 서사가 주장 2를 기점으로 크게 변화하는데다 매일 주장 2 이야기만 하고 있기 때문에 관련 이야기를 함께 나누고 싶어요.

당연하지만 감옥탑, 주장 2, 막간 등 암굴왕 관련 인게임 스토리는 전부 보았으며 그 외 영령전승이문 ~암굴왕 에드몽 당테스~, 페이트 스트레인지 페이크, 멜티 블러드: 타입 루미나 등 암굴왕이 조금이라도 등장하는 매체는 전부 구매하여 읽었습니다.

개인적인 캐해석으로는 매사에 진지하며 차분하고 오만하나, 그 내면에는 어두운 외면에 가려진 상냥함과 섬세함이 있다고 해석합니다. 특히나 본인의 복수는 신의 뜻이라고 하는 부분이 오만의 정점인 것 같습니다. 가장 중요하게 생각하는 부분은 나아가는 사람을 눈부시게 여기는 것으로, 온갖 고난을 거쳐왔음에도 인간에게 희망을 가진다는 점입니다. 이 점은 그가 마스터를 대하는 태도에서 뚜렷하게 나타난다고 생각합니다.

드림 서사를 납작하게 요약하자면 다음과 같습니다. [여자가 앞으로 나아가길 원하고 그걸 인도해주고 싶어하는 남자 X 이제 슬슬 한계라 멈춰서고 싶은데 그러면 남자가 실망할까 봐 꾹 참고 있는 여자]

드림주는 인류 최후의 마스터이며 우울장애를 앓고 있고 인류와 세상을 혐오합니다. 그런데도 어떻게든 2부까지 걸어오는 데에 성공했습니다. 그 여정에 암굴왕이 있었기 때문에 버티는 것이 가능했습니다. 하지만 2부 6장에서 한계에 다다릅니다. 드림주는 암굴왕이 앞으로 나아가는 인간상을 좋아한다는 것을 알고 있으며, 만일 자신이 주저앉는다면 그가 실망할 것이라 여깁니다. 그래서 버티기 힘들어도, 목숨을 끊고 싶어도 그에게만큼은 절대로 말하지 않습니다. 암굴왕이 이 사실을 알고 있느냐에 대해서는 봇주님의 캐해석에 맡기겠습니다. 하지만 충격적인 주장 2가 닥쳐왔고, 드림주는 크나큰 절망과 분노, 배신감, 억울함 등을 느낍니다. 거의 절연하다시피 화를 내고 칼데아로 돌아왔으나, 암굴왕(NEW!)를 소환하게 되어 한 대 팹니다. 그 이후로는 계속해서 없는 사람인 척 무시하고 있습니다…가 저희 집 드림의 현주소입니다. 사실은 저도 이제 어떻게 해야할지 모르겠습니다. 드림이 망한 것 같습니다. 하지만 이런 망한 서사라도 같이 재건축을 하실 의향이 있으시다면 함께해 주세요. 이렇게 꼬여버렸지만 기본적으로는 서로에게 순애하고 있고, 상호 독점 보호 관계입니다. 각자 자신이 그림자이며 상대를 빛이라고 여기고 있습니다.

드림 시점은 1부부터 시작해 연인 관계로 발전한 뒤 2부에 진입, 주장 2 사건을 거치는 형태를 생각하고 있습니다. 공경 콜라보와 감옥탑부터 시작해도 좋고, 칼데아에서 일상을 보내다가 2부로 들어가도 좋습니다. 함께 서사를 쌓아주신다면 기쁠 것 같습니다. 수위의 경우 제 쪽은 끝까지 가능하나 안 하셔도 상관없습니다. (하지만 KISS 정도는 하게 해주세요….)

게티아 또한 6년 넘게 좋아하고 있는 캐릭터입니다. 오시는 분께서는 게티아가 어떤 서사를 갖고 있는지는 파악하고 계셨으면 하고, 2부를 진행 중이셨으면 좋겠습니다.

개인적인 캐해석으로는 결국 인류를 사랑해서 이런 일을 벌인 것이라는 것입니다. 그는 인류의 슬픔과 절망만을 보았지만 결국 유한한 생명을 얻고 슬픔만 있는 게 아니라는 것을 깨달았습니다. 죽음이 없는 행성을 만들고자 한 존재답게 죽음을 두려워하나 끝내 인간성을 얻고 소멸을 받아들이면서 진정한 인간이 되었다고 해석합니다. 또한 2부에 나오는 칼데아의 사람을 게티아로 추정하고 있습니다.

드림 서사를 납작하게 요약하자면 다음과 같습니다. [죽음을 슬퍼해서 죽음이 없는 행성을 만들려 한 연민의 짐승 X 죽음을 구원으로 여기는 인류 최후의 마스터]

드림주는 인류 최후의 마스터이며 우울장애를 앓고 있고 인류와 세상을 혐오합니다. 로마니의 각오가 되어있냐는 질문에 싫다고 도망쳤다가 돌아온 전적이 있습니다. 그럼에도 일곱 개의 특이점을 절제하고 게티아의 앞에 선 이유는 '자신이 자신으로 있기 위해서'라는 지극히 개인적인 이유와 미처 버리지 못한 아주 작은 인류애 하나 때문입니다. 그래서 게티아의 '왜 싸우냐'는 질문에 '몰라'라고 답했습니다. 물론 게티아는 저런 대답이 돌아왔으니 물음표를 백만 개 띄웠겠지만, 마지막 전투에서 상대의 모든 것을 이해하게 됩니다. 그림자 또한 상대의 모든 것을 이해하고 그가 소멸할 때 그를 위해 울어줬습니다. 서로가 서로의 숙적이자 운명이라고 인정한 상태입니다. 결국 드림주는 게티아를 원망하지도 않고 미워하지도 않으며 오히려 연민의 짐승을 연민하게 됩니다. 그 때문에 게티아에게는 꽤 마음을 연 모습을 보여줍니다. 오히려 사랑하는 상대인 암굴왕에게는 감추는 게 많고, 이해자인 게티아에게는 거의 대부분의 본심을 드러냅니다.

마술왕, 마신왕, 인왕, 칼데아의 사람 전부 다 좋아하지만 가장 대화를 나누고 싶은 쪽은 인왕 쪽입니다. 사실 매일 복복북박 쓰다듬어주고 넌 최고의 마술식이라고 칭찬해주고 싶습니다. 시점은 주장 2 이전의 2부로 생각하고 있습니다. 허수 속성인 드림주가 우연히 발견한 루트로 시간 신전에 찾아가도 좋고, 게티아가 스톰 보더에 찾아와도 좋습니다. 드림주 특성상 암굴왕에 대해 언급하면 100p 프레젠테이션 발표를 시작하게 되는데 질색팔색 해주셔도 좋습니다.

오시기 전 계정과 해당 블로그를 훑어보시면 어떤 느낌인지 파악하실 수 있으실 것 같습니다. 그렇게 어려운 사람은 아니니 편하게 연락 주세요. 오실 때 아래의 표를 작성한 뒤 와주시면 감사하겠습니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다. 모쪼록 좋은 하루 보내시길 바랍니다.

| 이 여자는 대체 뭘까 (0) | 2025.03.15 |

|---|---|

| 정신병과 인간혐오가 생기기 전 (0) | 2025.03.14 |

| Made Horror? Made! (0) | 2025.03.04 |

| 안 달려있어 (0) | 2025.03.04 |

| 왜 그놈을 감싸는 거지 (0) | 2025.02.26 |

| 정신병과 인간혐오가 생기기 전 (0) | 2025.03.14 |

|---|---|

| 짐승을 짐꾼으로 부려먹음 (0) | 2025.03.11 |

| 안 달려있어 (0) | 2025.03.04 |

| 왜 그놈을 감싸는 거지 (0) | 2025.02.26 |

| 부탁이야 제발 (0) | 2025.02.13 |

| 짐승을 짐꾼으로 부려먹음 (0) | 2025.03.11 |

|---|---|

| Made Horror? Made! (0) | 2025.03.04 |

| 왜 그놈을 감싸는 거지 (0) | 2025.02.26 |

| 부탁이야 제발 (0) | 2025.02.13 |

| 무얼 위해서 (0) | 2025.02.10 |